秋日的海风拂过古老的关城,青灰色的砖墙在阳光下泛着温润光泽。镇东门城楼上,“天下第一关”五个大字雄厚遒劲。

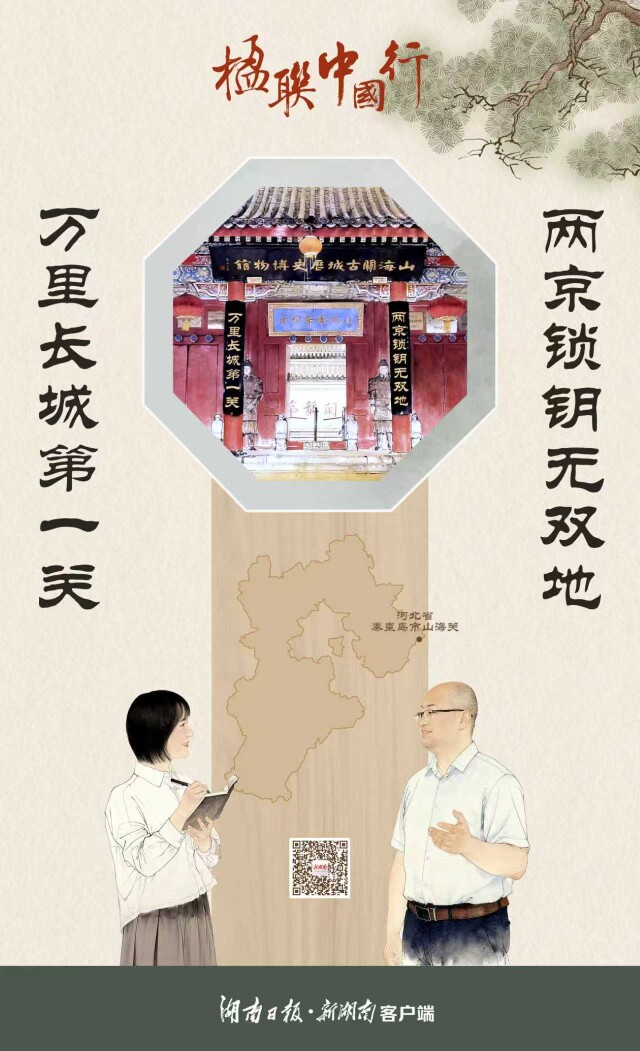

9月中旬,《楹联中国行》栏目组记者来到河北省秦皇岛市山海关,探访这座承载着历史风云的“天下第一关”,也走近那副悬挂于山海关古城历史博物馆门前的著名楹联:

这副楹联为何成为山海关的文化符号?它诉说着怎样一段地理故事与历史传奇?我们跟随河北师范大学文学院教授杜志勇登临关城,从联语中感受这座雄关的壮阔与深沉。

登上山海关城楼,极目远眺:北有燕山,连绵起伏;南临渤海,碧波浩渺。山与海在此轰然交汇,构成一道天然的屏障,也让人瞬间领会到“山海关”地名的精妙。

“这副楹联,用寥寥14个字,概括了山海关‘一夫当关,万夫莫开’的战略地位与历史宿命。”杜志勇说,它不仅对仗工整、声韵铿锵,更已成为山海关的文化基因,深深烙印在人们的脑海中。

“山海关始建于明洪武十四年(1381年),是明代北方军事防御体系中的关键枢纽。然而,这副脍炙人口的楹联却并非明代遗存。”杜志勇告诉记者,在清代地方志中,未见到完整联句的记载。直到1958年天津人民出版社出版的《北戴河山海关游览手册》中,才首次出现完整版本,“由此推测,它或源于地方谚语,成型于近现代,作者亦不可考”。

上联“两京锁钥无双地”,其中“两京”指的是清代的北京与盛京(今沈阳)。清朝定都北京,以盛京为留都,“两京”之说由此流行。“锁钥”喻指雄踞战略要地的关隘,“无双地”则点出其独一无二的重要性。明确了“两京”所指,上联含义便豁然开朗:山海关既是连接北京与盛京的必经通道,更是拱卫两京的战略咽喉。

下联“万里长城第一关”,则道出了它在万里长城中的地理地位。公元前221年,嬴政横扫六国,秦建立大一统王朝后,下令把燕、赵、秦旧有的长城连接、加固,长城成为中国北方的防线象征。明代,山海关筑成,成为万里长城东起首关,起到扼守辽西走廊、护卫京畿安全的屏障作用。

在千里之外的雁门关,明末清初思想家傅山留下名联:“三边冲要无双地,九塞尊崇第一关。”与山海关楹联意境相似。杜志勇认为:“山海关楹联的创作可能受其影响。而它之所以流传更广泛,与20世纪80年代著名作家峻青以山海关为题材创作的散文《雄关赋》密不可分,里面就提到了这副楹联。”

“如果你以为山海关仅是悬挂‘天下第一关’匾额的一座城楼,便是小觑了它。”杜志勇说,事实上,它是一整套精密如钟表的军事防御体系。

明朝初年,北元势力不断扰边,明太祖朱元璋命大将军徐达修筑长城,以提高防御能力。徐达巡视至此,见“大山北峙,巨海南浸,高岭东环,石河西绕”,地势险要,军事价值无可替代,遂将榆关东移,筑城设防,逐步形成科学严密的防御网络。

防御体系分为内外两层:内层以关城为核心,辅以瓮城、罗城;外层主要是散点分布的哨城、翼城和各路的关隘、烽堠等,与内层形成掎角之势。

在山海关辖区绵延26公里的长城线上,共设十大关隘,建有敌台43座、城台51座、烽火台14座,真可谓“步步设防,层层设险”。

“重关称第一,扼险倚雄边。”作为防御核心的山海关主城,墙高14米、厚7米,城外还掘有宽16米、深9米的护城河。1568年,明朝蓟镇总兵戚继光镇守于此,为防御北虏,将长城向东延伸至大海,筑成闻名遐迩的“老龙头”。自此,山、海、关、城浑然一体,成为冷兵器时代从未被正面攻破的“铁壁雄关”。

直至1644年,吴三桂在此引清军入关,与李自成军鏖战石河,山海关成为改写中国历史的关键节点。此后,天下易主,山海关从此名动中原。

及至近代,这座雄关再度成为民族命运的注脚:八国联军入侵,城楼被毁、关城烽烟;1933年,山海关之战打响长城抗战第一枪,中国守军以血肉之躯抵御外侮;1945年,八路军冀热辽军区部队光复山海关,终结了日军长达十二年的占领,控制了进出东北的战略通道,也成为中华民族战胜日寇、收复河山的象征……

古老城墙上,累累弹孔依稀可见,如同一部无言的史书,记录着硝烟与不屈。山海关,这座历经风雨的雄关,既见证了民族的深重苦难,也铸就了中华儿女的精神丰碑。

走进馆内,站在宽24米、高9米的巨型玻璃窗前,600余岁的角山长城尽收眼底。来自全国各地的游客,或驻足凝望,或拍照记录,惊叹古人的智慧与气魄,感受长城的沧桑与伟岸。

从春秋战国夯土筑垣,到秦汉连城为线,再到明代万里砖石巨龙,长城不仅是中国古代军事防御工程的巅峰,更是一部民族精神的宏大史诗。它见证了农耕与游牧的对峙,也见证了多元文明的交流与融合。

千百年来,长城脚下的百姓耕作牧养、贸易往来。关隘之间,不同民族互通物资:游牧民族带来牛羊、马匹和皮毛,农耕百姓拿出茶叶、布匹和铁器。在“防”与“融”之间,长城逐渐成为文明对话的通道。正如杜志勇教授所言:“长城不是隔绝,而是连接;不是冷墙,而是桥梁。”

到了清代,随着边疆统一与火器普及,山海关与长城一样,逐渐失去了它原有的战略地位,成为帝王东巡祭祖的驻跸之所,也是文人雅士登楼咏怀的胜地。词人纳兰性德更在此写下了一首著名的《长相思》:“山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。”

近代以来,民族危亡之际,“长城”再度被赋予精神象征。田汉挥笔写下“把我们的血肉筑成我们新的长城”,聂耳为之谱曲,《义勇军进行曲》成为民族觉醒的号角。主席“不到长城非好汉”的诗句,更让长城成为中华民族坚韧不屈的象征。

今日山海关,烽烟散尽,雄关依旧。成千上万的游人登上城楼,望燕山巍巍,观渤海滔滔,感受着历史的苍茫与文明的脉动。

抚摸山海关的城墙,指尖传来的不只是砖石的冰冷,更是一种跨越时空的温度。每一块城砖都像是一个汉字,共同组成了一部用土木砖石写就的厚重史书。

这部“石头的史书”有着独特的叙事语言:城墙的高度和厚度,诉说着古人对安全的渴求;瓮城与罗城的精巧布局,展现着冷兵器时代的军事智慧;而城楼上那些斑驳的弹痕,则是近代百年风云最直接的见证。

当纸帛易朽、竹简易腐之时,山海关却用最质朴的材料,将六百年的记忆凝固其中。明代工匠的巧思、清代商旅的足迹、抗战将士的血性,都在这砖石之间留下了永恒的印记。真正的历史遗存从来不是某个时代的“标本”,而是层层积淀的“活化石”。

砖石无声,却在默默提醒我们:有些历史,需要亲身站在它的面前,用心灵去阅读和感受。

文学博士,河北师范大学文学院教授,中国古代文学、古典文献学专业硕士研究生导师。主要从事先秦两汉文学、古典目录学、石刻文献学研究。主持国家社科基金艺术学项目、教育部社科基金项目、河北省青年拔尖人才项目等多项,发表文章30余篇,整理文献《孔融陈琳合集校注》等10余部。

《“200岁”夫妻把日子过成最美情书》后续 喜提迟来婚纱照,摄影师用镜头定格世纪温情

,BB贝博吧